常陸国を旅するチャンネル

常陸国の歴史(少し詳しい解説8)

このページでは、少し詳しい解説(INDEX)に記載した書籍等を基本情報として、現地で得た情報を加えて作成しています。しかしながら、歴史に対する見方、考え方は、数多くあり、日々変化します。このことを理解し、歴史学習の参考としてください。

最終更新 令和6年(2024年)9月 15日

(5)水戸徳川家による統治 1/2

(戦国時代末期~江戸時代)

【西暦1590年~1860年まで】

(その1)佐竹氏の移封と国割

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)において勝利し、新たな武家政権を樹立しようとしていた徳川家康(とくがわいえやす)は、慶長7年(1602年)に、佐竹義宜(さたけよしのぶ)を出羽国(でわのくに。現在の秋田県、山形県など。)の久保田(くぼた。現在の秋田県秋田市)に移封し、常陸国にとっては3回目となる検地(けんち。田畑等の調査のこと。1回目は豊臣秀吉(とよとみひでよし)、2回目は佐竹義宣の指示によって行われました。)を行い、大名の再配置(このことを国割(くにわり)と言います。)を行いました。

国割の結果、水戸(みと)には、武田信吉(たけだのぶよし。家康の五男であり、正しくは、松平信吉(まつだいらのぶよし)と言います。)、笠間(かさま)には、松平康重(まつだいらやすしげ)、土浦(つちうら)には、松平信一(まつだいらのぶかず)といった大名が置かれることとなりました。この国割について、水戸市史には、武田信吉に与えられた15万石は、坂東(ばんどう)最大の石高であったとの解説があり、家康にとって、常陸国の水戸は、軍事上、重要な拠点であったと考察することができます。(例えば、下野国(しもつけのくに。現在の栃木県。)の宇都宮(うつのみや)が10万石、上野国(こうづけのくに。現在の群馬県。)の館林(たてばやし)が10万石、下総国(しもうさのくに。現在の茨城県南西部、千葉県北部など。)の佐倉(さくら)が7万石、相模国(さがみのくに。現在の神奈川県。)の小田原(おだわら)が6万5千石といった石高でした。)

写真-90 土浦城跡

(現・亀城公園/茨城県土浦市中央地内)

写真-91 笠間城跡

(現・茨城県笠間市笠間地内)

(その2)水戸徳川家の誕生

徳川家康は、天文11年(1542年)に、三河国(みかわのくに。現在の愛知県東部。)の岡崎城(おかざきじょう。現在の愛知県岡崎市康生町にあった城。)において、生を受けています。幼少期の家康は、尾張国〈おわりのくに。現在の愛知県西部。〉の織田(おだ)氏や駿河国(するがのくに。現在の静岡県中部。)の今川(いまがわ)氏の人質になるなど、いつ殺されるかも分からない苦難の時を過ごすこととなりますが、元服(げんぷく。成人のこと。)後においては、今川義元(いまがわよしもと)、織田信長(おだのぶなが)、豊臣秀吉といった戦国武将の下で、戦国時代を生き抜いていきます。天正18年(1590年)に起こった小田原征伐(おだわらせいばつ)の後、家康は、秀吉の命によって、後北条(ご・ほうじょう)氏の旧領であった関八州(かんはっしゅう。現在の関東地方、坂東のこと。)に移封されることとなりましたが、引き続き、秀吉の家臣として仕え続けていくこととなります。

やがて、秀吉が逝去すると、家康は、豊臣政権における五大老(ごたいろう)の一人として、その地位を確立することとなりましたが、同じく、豊臣政権の五奉行(ごぶぎょう)の一人であった石田三成(いしだみつなり)と対立することとなってしまいました。そして、慶長5年9月15日(1600年10月21日)の関ヶ原の戦いに至ります。この戦いにおいて、三成(西軍)に勝利した家康(東軍)は、武蔵国(むさしのくに)の江戸城(えどじょう。現在の東京都千代田区千代田にあった城。)を拠点として、新たな武家政権(家康が開いた新たな武家政権は、江戸時代中期以降、「江戸幕府(えどばくふ)」と呼ばれるようになりました。以下、家康が開いた新たな武家政権を「江戸幕府」と言うことにします。)を築くこととなりました。なお、家康が関八州に移封された時、常陸国の多くは、佐竹氏の所領となっていたため、常陸国が徳川氏の所領となったのは、佐竹氏を出羽国に追いやった後の話ということになります。

国割によって、水戸城(みとじょう)の城主となった武田信吉でしたが、慶長8年9月11日(1603年10月15日)、水戸の地において病死してしまいました。信吉の逝去後、水戸城の城主になったのは、家康の十男の徳川頼宣(とくがわよりのぶ)でした。しかし、頼宣は、水戸の地に赴くことのないまま、慶長14年(1609年)に、駿河国の駿府(すんぷ。現在の静岡県静岡市。)に移ることとなってしまい、そこで、水戸城の城主になったのは、家康の十一男の徳川頼房(とくがわよりふさ。この時、既に常陸国の下妻城(しもつまじょう。現在の茨城県下妻市にあった城。元は多賀谷城(たがやじょう)とも呼ばれていました。)の城主となっていました。)でした。こうして、水戸徳川家の歴史が始まりました。なお、駿府に移った頼宣にあっては、のちに、紀州(きしゅう)徳川家の初代当主となります。

写真-92 水戸城址

(現・茨城県水戸市三の丸地内)

写真-93 下妻城(多賀谷城)跡

(現・茨城県下妻市本城町地内)

(その3)初代水戸藩主・徳川頼房

水戸徳川家の初代当主となった頼房の父、徳川家康は、慶長8年2月12日(1603年3月24日)、征夷大将軍に命ぜられています。家康は、江戸城を拠点として、新たな武家政権を樹立すると、約2年後の慶長10年4月16日(1605年6月5日)には、征夷大将軍の職を三男の秀忠(ひでただ。江戸幕府・第2代将軍。)に譲り、家康自身は、その拠点を、駿河国の駿府に移してしまいました。この世襲は、家康の脅威となっていた豊臣秀頼(とよとみひでより。豊臣秀吉の三男。)に対して、将軍の職は徳川家が世襲するということを示すために行ったとも考えられており、さらに、家康は、豊臣家の滅亡に向けて動き出すこととなります。家康は、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣(おおさかふゆのじん)、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣(おおさかなつのじん)を経て、豊臣家を滅ぼすと、元和2年4月17日(1616年6月1日)、駿府において、この世を去ってしまいました。

水戸徳川家の初代当主となった頼房は、家康が征夷大将軍に命じられてから約半年後にあたる慶長8年8月10日(1603年9月15日)に、伏見城(ふしみじょう。現在の京都府京都市伏見区にあった城。)において生を受けています。わずか3歳で下妻城の城主となり、その3年後の慶長14年(1609年)に水戸城の城主となっていますが、家康が亡くなるまでは駿府に、家康が亡くなってからは江戸に定住していたため、頼房が初めて水戸の地に入ったのは、元和5年(1619年)のことでした。以後、頼房が水戸に定住したことはなく、基本的には、江戸の藩邸(当初は、江戸城内の松原小路(まつばらこうじ)にありましたが、江戸城の北側に位置する小石川(こいしかわ。現在の東京都文京区後楽。)に移転しています。小石川の屋敷は、のちに上屋敷(かみやしき)と呼ばれるようになりました。)に居住しながら、時折、水戸に赴くといったことを続けていました。

頼房が生涯にわたって水戸に訪れた回数は11回であったと言われており、年齢が近かった徳川家光(とくがわいえみつ。江戸幕府・第3代将軍。)から何かと頼られて江戸に留まっていたとも考察されています。(江戸に留まっていた理由を示す資料は、見つかっていないようです。)江戸に留まっていることが多かった頼房でしたが、伊奈備前守忠次(いなびぜんのかみただつぐ)に対して、水戸の治水対策を命じるなど、水戸城周辺の整備にも取り組んでいました。この時に造られた備前堀(びぜんぼり)は、現代においても、農業用水路として利用されています。寛文元年(1661年)、頼房は、赴任中の水戸の地において、その生涯を終えました。頼房が江戸に留まったことは、のちに、水戸徳川家が「副将軍(ふくしょうぐん)」と呼ばれるきっかけになったとも言われています。

(注記)「藩」について

「藩(はん)」と呼ばれる行政区分は、明治時代から用いられた表現であり、江戸時代、公の場で「◯◯藩」と呼ばれることはなかったと推察されています。江戸時代においては、(地名)+(姓)+「家(け)」という表現のほうが一般的であったと考えられおり、例えば、「水戸徳川家」という表現は、このことによります。故に、「藩主」という表現も、江戸時代には存在しなかったものと考えられますが、一般的に用いられている「◯◯藩」、「◯◯藩主」という表現を使用しないことにも違和感があります。このことから、次の解説から、こうした表現を使用していくこととします。

写真-94 江戸城(平川橋)

(現・東京都千代田区千代田地内)

写真-95 水戸藩上屋敷跡

(現・小石川後楽園/東京�都文京区後楽地内)

(その4)第2代水戸藩主・徳川光圀

「水戸黄門(みとこうもん)」こと、第2代水戸藩主の徳川光圀(とくがわみつくに)は、寛永5年(1628年)に、水戸の地で生を受けています。光圀が生まれた時の将軍は家光であり、鎖国(さこく)や参勤交代(さんきんこうたい)を確立させた将軍として有名です。(近年では、幕府は、貿易港を限定していただけであり、鎖国はしていないとの考え方が主流になりつつあります。)家光の時代の光圀は、幼年期から青年期に当たりますが、18歳までの光圀は、とても素行が悪く、辻斬りなどの蛮行を繰り返していたとも言われています。そのように素行の悪い光圀でしたが、司馬遷(しばせん。前漢(ぜんかん)時代の歴史家。)の「史記(しき。司馬遷が記した歴史書。)」に感銘を受けると、勉学に励み、明暦3年(1657年)、歴代天皇をなぞらえた歴史書「大日本史(だいにほんし)」の編纂(へんさん)に着手します。寛文元年(1661年)に、父の頼房が他界すると、第2代水戸藩主に就くこととなり、以後、約30年にわたって藩政に携わることにもなります。かつて、東京放送(TBS)において、地上波放送されていたドラマ「水戸黄門」では、光圀が日本全国を漫遊するストーリーが描かれていましたが、実際には、江戸と常陸国を往復していた程度であり、基本的には、江戸にて定住していたと言われています。

光圀が生きた時代は、「武断政治(ぶだんせいじ)」から「文治政治(ぶんちせいじ)」にシフトした時代でもありました。第3代将軍の家光までの時代では、武力を背景とした武断政治によって、江戸幕府の基盤の確立に成功しましたが、その負の側面として、多くの大名が改易(かいえき。地位や身分を奪うこと。)され、それと同時に、多くの浪人(ろうにん)が生み出され、治安の悪化を生み出す結果となっていました。さらには、全国的な飢饉(この飢饉を「寛永の大飢饉(かんえいのだいききん)」と言います。)が重なり、江戸幕府は、政策の方向転換が必要な状況になってしまいます。家光が逝去すると、長男の家綱(いえつな)が、10歳の若さで江戸幕府の第4代将軍に就くこととなりました。「さようせい様」とも揶揄され、お世辞にも知名度が高いとは言えない家綱ですが、地味ながらも、幕府の基盤を固める様々な改革を行っていきました。しかし、家綱には子どもがおらず、40歳の若さでこの世を去ってしまうと、後継者問題が発生することとなりました。話し合いの結果、家綱の弟であり、既に、館林藩主となっていた松平綱吉(まつだいらつなよし)を家綱の養子として迎え入れることとなり、綱吉は、江戸幕府の第5代将軍となりました。ちなみに、綱吉を第5代将軍へと推したのは、光圀であったとも言われています。(このことについては、諸説あります。)

明暦3年(1657年)から始まった大日本史の編纂は、このような時期に始められました。当時は、全国的に、朱子学(しゅしがく。儒教(じゅきょう)から生まれた学問のこと。)が重んじられていたため、「生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)」を発した綱吉も、大日本史を編纂した光圀も、朱子学を学び、重んじていたと言われています。当初、大日本史の編纂は、江戸の駒込(こまごめ。現在の東京都豊島区・文京区。狭義には、東京大学農学部の敷地内。)にあった水戸藩の別邸(のちに中屋敷(なかやしき)と呼ばれるようになりました。)において始められましたが、じきに小石川の上屋敷におい編纂を行うこととなりました。この編纂の地は「彰考館(しょうこうかん)」と名付けられ、さらに、明(みん。現在の中華人民共和国にあった国。)から日本に亡命していた儒学者の朱舜水(しゅしゅんすい)を小石川に招き入れると、光圀は、大日本史を編纂する傍らで、朱舜水と共に小石川後楽園(こいしかわこうらくえん)の整備を行いました。

写真-96 水戸藩中屋敷跡

�(現・東京大学農学部/東京都文京区弥生地内)

写真-97 水戸��彰考館跡

(現・水戸第二中学校/茨城県水戸市三の丸地内)

延宝8年(1680年)に第5代将軍となった綱吉は、生類憐みの令を発した「犬公方(いぬくぼう)」として、長い間、揶揄されていましたが、近年では、生命の大切さなど、これまでの倫理観を変えた名君であったとも言われるようになっています。しかし、綱吉がとった政策の一部には、行き過ぎた動物保護などもあったため、これを光圀が非難したとも言われています。(このことについては、諸説あります。)なお、生類憐れみの令については、宝永6年(1709年)に、綱吉がこの世を去ると、第6代将軍となった家宣(いえのぶ)によって廃止されています。

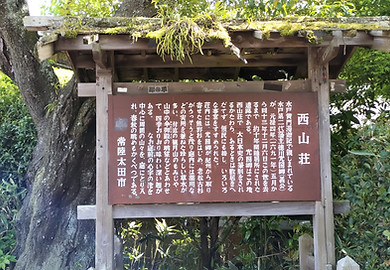

光圀は、第2代水戸藩主となった寛文元年(1661年)以降、度々、水戸藩を訪れて、笠原水道(かさはらすいどう)といった土木事業を推し進めながら、神社や寺院の再整備を行いました。元禄3年(1690年)、養子として迎えた綱条(つなえだ)に水戸藩主の座を譲ると、自らは、常陸国の西山荘(せいざんそう。現在の茨城県常陸太田市に所在する隠居所。)に隠居し、大日本史の編纂に専念することとなりました。元禄10年(1697年)、水戸城内に新たな彰考館が建築されると、以降、大日本史の編纂は、水戸の地において行われることとなります。なお、大日本史の編纂については、元禄13年(1701年)に、光圀がこの世を去った後も続けられ、明治39年(1906年)に、ようやく、完成に至ることとなります。朱子学の思想と、大日本史の編纂で得た知識は、やがて、「水戸学(みとがく)」と呼ばれる学問を生むこととなり、ひいては、江戸幕末において、「尊王攘夷(そんのうじょうい)」と呼ばれる思想を生むことになりました。

写真-98 備前掘(起点)

(現・茨城県水戸市柳町地内)

写真-99 笠原水道(水源)

(現・茨城県水戸��市笠原町地内)

(その5)第3代水戸藩主・徳川綱条

元禄3年(1690年)に第3代水戸藩主となった綱条は、水戸藩の財政難に大変苦しんだと言われています。このことは、大日本史の編纂に要した支出が原因であるとも言われていますが、水戸市史においては、水戸藩内における農業生産力の減退や御三家としての権威と体面を維持するために要した支出なども財政難の原因になったと考察されています。

この頃、日本国内(全国)では、のちに「元禄文化(げんろくぶんか)」と呼ばれる文化が花開いていました。特に、学問の分野においては、上下の秩序を重んじる朱子学が発展し、先に大日本史の編纂に取り組んでいた徳川光圀の思想にも影響を与えました。又、このことが、水戸学、尊王攘夷思想に影響を与えたことは先に述べたとおりです。

元禄文化の華やかさとは対称的に、財政難に喘いでいた水戸藩においては、財政改革に取り組まざるを得なくなっていました。そして、元禄16年(1703年)から約6年間にわたって実行されたこの財政改革は、のちに「宝永の新法(ほうえいのしんぽう)」と呼ばれ、水戸市史の記述によると、藩札(はんさつ)の発行(藩が紙幣を発行して領内限り通用させる)をはじめ、商業統制の部分的廃止、殖産興業策、諸役人の整理と冗費の節約、年貢の増徴と新税の取立、新田開発、運河の掘削など多方面にわたるものであったと考察されています。結果的に、この改革は中止に追い込まれることとなり、水戸藩の財政難は解消されぬまま、ずっと続いていくこととなります。

綱条は、第3代水戸藩主に就いてから逝去するまでの間、つまり、元禄3年(1690年)から享保3年(1718年)までの間、4人の将軍に仕えています。具体的には、1人目が、先に述べた第5代将軍の徳川綱吉、2人目が、第6代将軍の徳川家宣、3人目が、第7代将軍の徳川家継(とくがわいえつぐ)、4人目が、第8代将軍の徳川吉宗(とくがわよしむね)です。ちなみに、第6代将軍となった家宣については、甲斐国(かいのくに)の甲府藩(こうふはん。現在の山梨県甲府市など。)の藩主などを経て、将軍の職に就いています。第3代将軍の家光の孫、第4代将軍の家綱の弟の子、第5代将軍の綱吉の兄の子に当たり、在職期間は、宝永6年(1709)から正德2年(1712年)までの3年強です。そして、第7代将軍となった家継については、第6代将軍の家宣の四男であり、僅か3歳で将軍の職に就いています。在職期間は、正德3年(1713年)から享保元年(1716年)までの3年ほど。つまり、僅か6歳で逝去してしまったことになります。一般的には、家継の逝去をもって、徳川将軍家が途絶えたとされています。

写真-100 西山荘

(現・茨城県常陸太田市新宿町地内)

写真-101 西山荘

(現・茨城県常陸太田市新宿町地内)